Lehrgeld: Violinen intonieren mittels Gaviolistreichbart

Auf

![]() beschrieb ich meine ersten Selbstbauerfahrungen mit Violinen:

beschrieb ich meine ersten Selbstbauerfahrungen mit Violinen:

„Als endlich alle Pfeifen intoniert werden sollten, kam die Ernüchterung. Die meisten und besonders die gekröpften Pfeifen oktavierten. Der Grundton sprang in die höhere Oktave über. Es erinnert an die quietschenden Blockflöten im Musikunterricht in der Schule. Alle Rezepte aus den verschiedensten Quellen, diesen Makel abzustellen, führten nicht zum Erfolg. Tröstend war die meist gefundene Aussage, dass diese Art der Pfeifen problematisch seien.

Anfang März 2007 stieß ich auf eine Seite von holländischen Drehorgelfreunden. Dort fand ich auf einem Foto das, was ich suchte: der Gavioli-Streichbart! Es ist eine Metallzunge, die in den austretenden Luftstrom am Aufschnitt ragt. Bei richtiger Anordnung wird der Strom derart beeinflusst, dass die Gefahr des Oktavierens beseitigt wird.

Der

Erfolg ist beeindruckend."

Dieses

Werkstück, das für die meisten Selbstbauer das richtige Hilfsmittel ist um mit der Intonierung von Violinen klar zu kommen, stammte von Anselm Gavioli. Er war in Modena beheimatet, zog aber mit seinem Vater 1845

nach Paris. In deren Drehorgelwerkstatt entstanden die Kartonbücher und

1875 der „Bart“.

Dieses

Werkstück, das für die meisten Selbstbauer das richtige Hilfsmittel ist um mit der Intonierung von Violinen klar zu kommen, stammte von Anselm Gavioli. Er war in Modena beheimatet, zog aber mit seinem Vater 1845

nach Paris. In deren Drehorgelwerkstatt entstanden die Kartonbücher und

1875 der „Bart“.

In der Hauptsache soll nach den Unterlagen der Bart den Pfeifen ein "streicherähnlicher Klang" vermittelt werden. In der Praxis jedoch, hat diese Konstruktion mehreren Selbstbauern aus der Verzweifelung geholfen.

Die Abwicklung des Bleches gleicht dem Buchstaben T. Entsprechend gebogen, steht der Querbalken ("Bart") unter einem gewissen Winkel dem Stimmschlitz gegenüber. Langlöcher ermöglichen eine genaue Positionierung der Höhe und eine Stellschraube der Tiefe relativ zum Luftaustritt.

Für die 43/13-Drehorgel warte ich erst gar nicht die Intonierungsversuche ab. Schon geklebte Pfeifen anzupassen, indem ich etwas an ihr herumfeile, möchte ich nicht gern machen. Die Rezepte sind zu wage. Daher entwarf ich Bärte gemäß den Pfeifendimensionen.

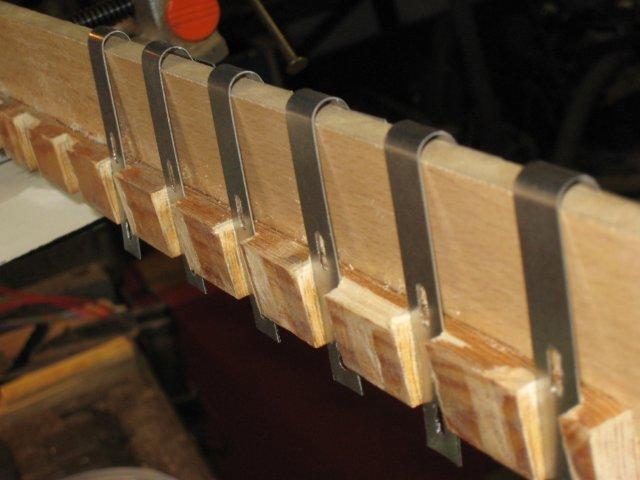

Als Ausgangsmaterial wurde ein relativ günstiges Umreifungsband aus Stahl verwendet. Messing wäre vielleicht noch schöner gewesen, doch der Aufwand für die versteckt angebrachten Teile erschien mir in dieser Art gerechtfertigt.

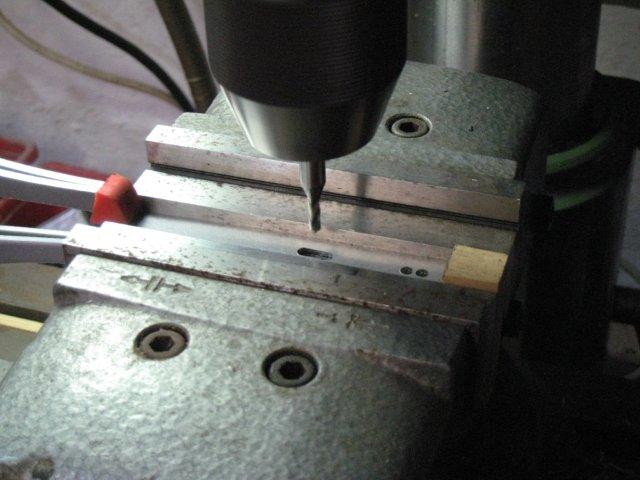

Die Anfertigung entsprach einer Kleinserie. Geschnitten wurden Halter und Querbalken auf einer Schlagschere. Eine gefräste Führung sorgte für den rechtwinkligen Schnitt und ein Anschlag für die erforderliche Länge.

So vorgearbeitet, erhielten die Teile 2 Langlöcher. Eine kleine Einlage in dem Schraubstock erleichterte das Einstellen und das Verfahren des Kreuztisches.

Gebogen wurden in einer Hilfsvorrichtung. Die Biegeweite war vorangezeichnet. Die Bewegung des Daumens war genau genug.

Die Bärte klebte ich mit einem 2-K Kleber, jedoch wurden alle Teile vorher in Nitro gesäubert. Damit die Teile schön winklig und höhengleich ihre Position erhielten, ist eine Klebvorrichtung angefertigt worden.

Zum Schluss wurden alle Teile in Lack getaucht. Rost ist kein schöner Anblick.

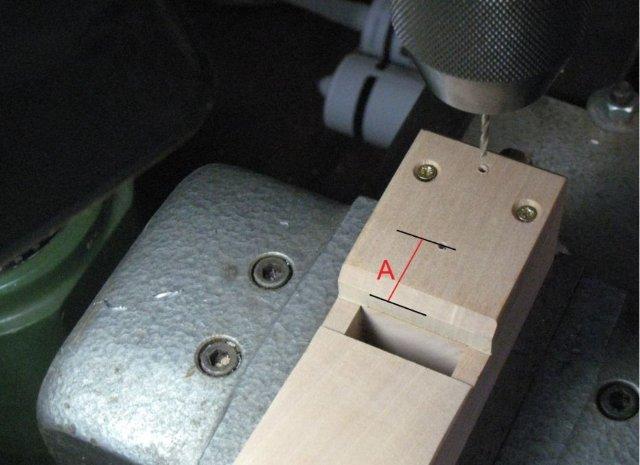

Bei der Anbringung ist zu beachten, dass das Maß A am Vorschlag erst ermittelt werden muß. Danach folgt das Befestigungsloch nach einem vorher festgelegten Zeichnungsmaß.

Bei den diversen Breiten der Pfeifen leistete der zentrisch spannende Schraubstock beim Bohren gute Dienste.

Eingefügt in die Orgel ergibt sich folgendes Bild:

Im Vordergrund erkennt man die Violinen in der Begleitung. Es folgt, wie aus einer zugehörigen Gaviolibart-Zeichnung zu sehen ist, aufgeständert die 2. Melodienreihe.

Ähnlich sehen die Verhältnisse bei den Gegengesang-Violinen aus. Auch hier beachte man die Aufständerung. Diese Erhöhungen ergeben eine Staffelung der Pfeifen und bieten ein gefälliges Gesamtbild.

Die genauen Maße und Montagehinweise sind in Zeichnungen erfasst.

Allgemein kann man sagen, dass kleine Pfeifen

weniger kritisch ansprechen als größere (z.B.: Begleitung). Gekröpfte

Pfeifen fordern den Selbstbauer beim Anblasen ebenfalls heraus.