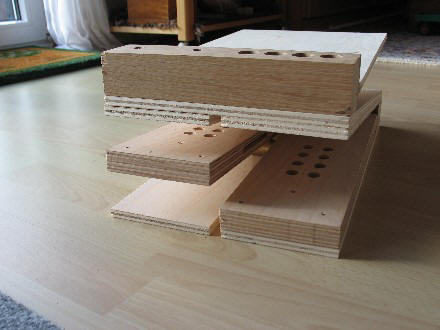

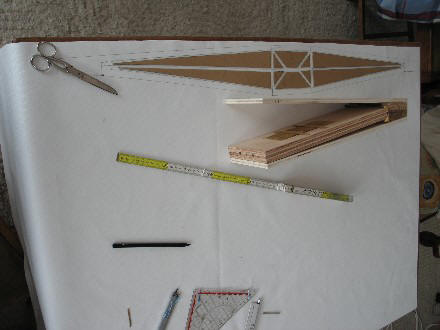

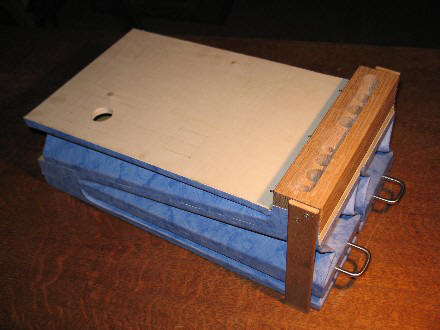

Balgensystem

GB: Please,

don't hesitate to ask me...

NL:

Asjeblief, aarzel niet te vragen...

F: Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter...

Siehe auch den Lergeld-Beitrag vom Teammitglied

Klaus: